China im Unterricht: Mehr Perspektiven wagen!

Nach einem einführenden Webtalk zu fächerübergreifenden Ansätzen (11.11.) legen die Webtalks jeweils einen Schwerpunkt auf die Fächer Geschichte (25.11.), Ethik/Religion (09.12.) und Geographie (27.01.). Ein sechster Webtalk greift Anliegen der Teilnehmenden aus den vorangegangenen Webtalks auf und diskutiert vertiefend (24.02.).

November 2025 – Februar 2026, an ausgewählten Dienstagen 16 – 18 Uhr

Verbindliche Anmeldung über: https://surveys.gei.de/535484?lang=de

Eine Teilnahme-Bescheinigung kann bei entsprechender Angabe bei der Anmeldung sowie der Anwesenheit bei der jeweiligen Sitzung ausgestellt werden.

ZIELGRUPPE: Die Webtalk-Reihe richtet sich an Lehrkräfte, Lehramtsstudierende sowie Autor*innen und Redakteur*innen von Bildungsmedien.

HINTERGRUND

Mit dem Aufstieg Chinas zur Weltmacht ist „Chinakompetenz“ in den Fokus gesellschaftlicher und politischer Diskurse gerückt. Die Chinastrategie der Bundesregierung von 2023 konstatiert: „Fundierte, aktuelle und unabhängige China-Kompetenz ist essentiell […]. Die China-Kompetenz der nächsten Generation entsteht an Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen.“ In einer Merics-Studie von 2018 wurde noch festgehalten: „Für den Großteil der rund elf Millionen Schüler in Deutschland bleibt China bislang ein Randthema.“

Eine systematische Erfassung dieser Dissonanz, also Identifikation von Herausforderungen bei der Vermittlung von Chinakompetenz an Schulen und der Erprobung von Lösungsansätzen, stand bisher noch aus. Eine Studie der China-Schul-Akademie stellt nun die Ergebnisse einer systematischen Erhebung und umfassenden quantitativen und qualitativen Analyse aktueller Lehrpläne und Schulbücher aller Bundesländer der Fächer Geschichte, Geografie und Ethik/Religion vor und entwickelt, basierend auf Erfahrungen aus der eigenen Praxis, Empfehlungen für die Zukunft.

Analysiert wurden zunächst die Lehrpläne für die Fächerkomplexe Geschichte, Geografie/Erdkunde, Religion/Ethik, Sozial-/ Gemeinschaftskunde/ Gesellschaftswissenschaften und Deutsch für die gymnasiale Sekundarstufe I und II aller Bundesländer, die im Schuljahr 2023/24 Anwendung fanden. Die Analyse eines umfassenden, repräsentativen Korpus von Schulbüchern der Fächer Geschichte, Geografie/Erdkunde und Ethik/Religion aus den Jahren 2013–2023 gewährt außerdem Einblicke in die Umsetzung curricularer Vorgaben. Dabei wurde sowohl quantitativ ausgewertet, wie oft und welche Themen mit China-Bezug in den Schulbüchern aufgegriffen werden, als auch an Fallbeispielen eine Auswertung der Inhalte, Quellenangebote, Bildsprache und Arbeitsaufgaben vorgenommen.

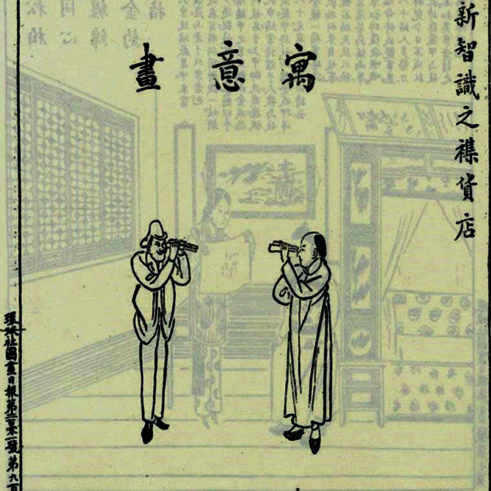

Bei dieser qualitativen Analyse wurde einerseits festgestellt, dass China durchaus in den Schulbüchern vorkommt. Andererseits zeigt die Analyse eine Stereotypisierung insbesondere in der Bildsprache, monolithische bzw. homogenisierende Darstellungsweisen und die Beschränkung auf eine relativ geringe Anzahl von Themen, mangelnde Aktualität und wissenschaftliche Korrektheit, die (uninformierte) Übernahme von Narrativen des Parteistaates in der Volksrepublik China und eine Fokussierung auf denselben, sowie ein Mangel an Multiperspektivität bzw. Misrepräsentation chinesischer Stimmen.

Basierend auf den sich aus der Analyse der Lehrpläne und Schulbücher ergebenden Desiderata nach einer differenzierteren Darstellung „Chinas“ im Unterricht werden Empfehlungen für Lehrplankommissionen, Schulbuchredaktionen und -autor*innen, Fachdidaktiker*innen, Lehrer*innen und nicht zuletzt für die Chinawissenschaften formuliert. Diese werden ergänzt durch Best-Practice Erfahrungen aus der Arbeit der China-Schul-Akademie, die über vier Jahre Fortbildungen angeboten und Lernmaterialien zum Thema entwickelt sowie deren Umsetzung im schulischen Fachunterricht sowie in wissenschaftspropädeutischen Kursen der Oberstufe erprobt hat.

Die Bearbeitung von Querschnittsthemen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, Medienkompetenz und Demokratiebildung sind ohne die konsequente und differenzierte Thematisierung von Chinas Rolle in der Welt kaum mehr denkbar. Viele der in dieser Studie identifizierten Probleme sind aber dennoch nicht China-spezifisch.

Dies bedeutet, dass die vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten auch auf die Darstellung und Vermittlung von Kenntnissen über andere Länder, Regionen und Kulturen im Schulkontext übertragbar sein können. Chinakompetenz/China im Unterricht ist nur ein Beispiel für eine vielfach geforderte globalere Ausrichtung des deutschen Schulunterrichts. China kann ein wertvolles Beispiel sein, um Perspektivwechsel, Komplexitätswahrnehmung und Ambiguitätstoleranz zu schulen und zu vermitteln.